「検証型・無検証型診療データベース化」

日本再生医療学会が公表した「検証型診療」と「無検証型診療」を分類してデータベース化するという方針に対し、いまの再生医療の発展にこういうパフォーマンスはまったく逆効果しかないとはっきりと言いたい。

この提案には、行政機関でもない一学会が、現場で行われている医療を“審査なし”のようにラベリングし、裁量診療の根幹を脅かす危険性があるからだ。

再生医療学会は行政ではない

まず前提として確認しておきたいのは、日本再生医療学会は厚労省の下部機関ではないし、もしてや法的な規制権限は一切持たない。にもかかわらず、診療を「検証型」「無検証型」と分けて記録・管理しようとするこの姿勢は、医療の自由と進歩を損なう危険な介入に他ならない。

【分析】検証型と無検証型診療の区分は、そもそも破綻している

ここで言う「検証型診療」は、主に先進医療や治験、薬事承認を前提とした開発フェーズの話であって、現場で日々提供されている再生医療等安全確保法内で提供している自由診療の大半は、このカテゴリーに入らない話である。

つまり、現行制度で正当に運用されている提供計画、特に第2種再生医療などの幹細胞治療を含む自由診療は、すべて“無検証型”のラベルを貼られる可能性があるということになる。しかし、それは明らかにおかしい。

たとえば、特定認定再生医療等委員会によって審査を受けた提供計画は、厚生労働省が正式に受理している“審査済み”の医療である。

この委員会自体、厚労省が定めた厳格な基準に基づき認定され、提供計画の妥当性を判断するために設置された法的枠組みである。それにもかかわらず、そのプロセスを経た治療が「無検証型」と分類されるのであれば、それは学会が“国の制度そのもの”を否定したに等しい行為ではないか?

医師の裁量権を侵害し、現場(国の制度)を無視する“構造”

再生医療の自由診療とは、医師が目の前の患者と向き合い、治療提供計画書を立て、それを特定認定委員会に提出し、厚労省が最終的に受理するという流れで成り立っている。

つまり、これは完全に制度の中で成立した“検証された医療”である。それを「無検証」として分類するのは、現場で慎重に治療を進めている医師と、それを支える委員会制度の根本を否定する行為つまりは法律否定しているわけです。

まして、この行為を容認し厚労省が後押ししていることがもしあるなら、厚労省は自らの制度を否定していることに他ならず、極めて重大な問題である。

現場とは誰か?委員会も、現場の一部である

ここで強調したいのは、「現場」という言葉には、医療機関だけでなく、提供計画を審査している特定認定再生医療等委員会も含まれるという点だ。

この委員会は、自由診療の中で医療の質と安全性を担保するために設けられた、制度上のチェック機能である。つまり、提供計画に基づく治療とは、現場が制度のもとで慎重に進めている医療なのであって、無秩序な“未検証”では決してない。

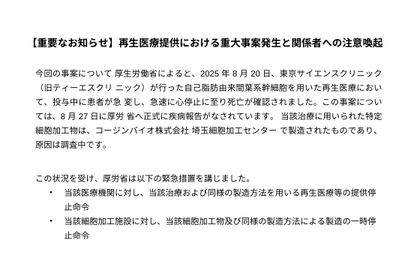

もちろん、再生医療というカテゴリーで、このブログは作成しているので、そもそもエクソソームや幹細胞上清液等の未承認薬として再生医療等安全性確保法や薬機法の法の隙間をかいくぐって行っている「あたかも再生医療」の是正目的が重要事項として行われた宣言であることは理解しているが・・・

委員会に関しては、確かに悪い委員会も実際あるが、そもそも厚労省や規制側が委員会に対して最低限の審査の基準さえ示してもなく、今更すべてを委員会が悪い・委員会が悪だと国会質疑で国会議員や厚労官僚は言うが、大体がこの制度を作ったのは誰ですか?って話ですから・・・

結論:再生医療の未来を守るのは、現場と制度の連携である

分類やデータベース化がすべて悪いわけではない。だが、現場の実態や制度の流れを無視した線引きは、かえって混乱と誤解や萎縮を生む。医師の裁量を守り、患者にとって最善の選択肢を確保するためには、制度に則った医療を“未検証”扱いするような風潮が生まれる可能性が高い為、強く拒否する必要がある。

これはある意味、学会がおこなう医療広告規制の逆バージョンとも言え、再生医療法規内の治療に対しネガティブキャンペーンを行うことに成りかねない行為であり、行政による指導が求められる状況です。

まぁまずもってそんなことは、しないでしょうが

再生医療の未来は、「アカデミアの理屈ではなく、現場と制度の実践と対話によって築かれる」べきだ。