再生医療 膝治療?注目される背景と可能性

膝の痛み、リハビリや注射・・・なかなかよくならない、手術以外に方法はないのか──。そんな悩みをお持ちではありませんか?

年齢を重ねるとともに、階段の上り下りや立ち上がる動作がつらくなる方が増えています。

その大きな原因のひとつが「変形性膝関節症」です。

これまで変形性膝関節症の膝の痛みには、ヒアルロン酸注射や痛み止めなどの保存療法、末期になると人工関節手術といった治療が必要でした。しかし近年、「再生医療」という新しい選択肢が注目を集めています。

自分の血液や脂肪から幹細胞を抽出して培養することで自然治癒力を引き出し、手術することなく、切らずに痛みの改善を目指すこの治療は、手術に不安のある方にも適した方法です。

本記事では、そんな再生医療による膝治療の基礎知識から、代表的な治療法(PRP療法・APS療法・幹細胞治療など)、効果の実感や安全性、費用やリハビリのことまで、やさしく丁寧に解説していきます。

無理な選択を押しつけられないよう、「知ったうえで、納得して選ぶ」ための判断材料としてご活用ください。

- この記事で分かること

- ☑ 膝の再生医療とはどのような治療かの基本知識

- ☑ PRP療法・APS療法・幹細胞治療など各治療法の違いと特徴

- ☑ 再生医療による膝の痛みへの効果や持続期間の目安

- ☑ 副作用や適応外となる疾患などの注意点

- ☑ 保険適用の有無や治療費の相場とリハビリの重要性

再生医療 膝治療の種類と特徴

膝の再生医療には、複数の治療法が存在しており、それぞれ異なる特徴と適応があります。自分に合った方法を見つけるためには、各治療法の違いを知っておくことが大切です。

主に使われる治療法には、「PRP療法」「APS療法」「PFC-FD療法」「幹細胞治療」「自家培養軟骨移植術」があります。これらはすべて、薬や人工関節に頼らず、患者さん自身の血液や細胞を使って、関節の痛みや炎症を和らげる目的で行われます。

それぞれの治療法の比較を以下にまとめます。

| 治療法 | 原料 | 特徴 | 主な対象 |

|---|---|---|---|

| PRP療法 | 血小板(自己血液) | 成長因子による炎症抑制と修復促進 | 軽度の変形性膝関節症、スポーツ外傷等 |

| APS療法 | 自己血液 | PRPより高濃度の成分で抗炎症効果が高い | 中等度の膝関節症、慢性的な炎症 |

| PFC-FD療法 | 血小板成分(濃縮・乾燥) | 副作用が少なく長期保存が可能 | 他治療との併用例も増加中 |

| 幹細胞治療 | 脂肪由来幹細胞 | 軟骨再生の可能性。中〜重度にも対応 | 再生力が求められるケース(中度以上) |

| 自家培養軟骨移植術 | 軟骨細胞(自家採取) | 軟骨をシート状に培養して移植。外科手術を伴う | 外傷性の軟骨欠損、広範囲の軟骨損傷 |

-

POINT -主な治療法と特徴まとめ

- ●選択肢は症状の進行度に応じて異なる

- ●軽度ならPRP、重度なら幹細胞治療や軟骨移植が候補

- ●APS療法はPRPの強化版として効果の高さに注目

- ●治療ごとの特徴を理解し、適切な診断を受けることが重要

再生医療 膝への効果と治療のメカニズム

再生医療による膝治療が注目されている理由は、「自然治癒力を活かす」という根本的なアプローチにあります。薬や手術に頼るのではなく、患者自身の細胞が持つ再生機能を刺激して、損傷部位を修復しようとする点が大きな特徴です。

この治療のメカニズムは、主に「成長因子」と「幹細胞」の働きによって成り立っています。成長因子は、血小板が放出するタンパク質で、損傷した組織の再生を促します。一方、幹細胞はさまざまな細胞に変化できる「分化能」を持ち、炎症を抑えるとともに軟骨の再生を助ける働きをします。

治療法ごとの作用メカニズムは以下の通りです。

| 治療法 | 主な作用メカニズム | 主な効果 |

|---|---|---|

| PRP療法 | 成長因子による炎症抑制・組織修復の促進 | 痛みの緩和・軽度の炎症改善 |

| APS療法 | 抗炎症性タンパク質と成長因子による相乗効果 | 長期的な炎症コントロール・痛みの軽減 |

| 幹細胞治療 | 幹細胞の分化能力と抗炎症物質による組織再生 | 軟骨の再生・関節機能の改善 |

これらの治療は、進行度に応じて組み合わせることも可能です。たとえば、初期には「PRP」を試し、中期には「APS」や「幹細胞治療」を併用したり、回数を増減するなど、柔軟な対応で効果を高めることができます。

-

POINT -効果とメカニズムの理解

- ●再生医療は自然治癒力を活かす症状に対する根本的アプローチ

- ●成長因子と幹細胞が中心的役割を果たす

- ●症状の進行段階に応じて適切な治療選択ができる

- ●短期の痛み緩和だけでなく中長期的な組織修復が期待される

再生医療 膝の代表的な治療法「PRP療法」

PRP療法は、膝の再生医療の中でも特に広く利用されている治療法です。その理由は、安全性の高さと、自然な治癒力を活用する手軽さにあります。

この治療では、患者の血液を採取し、その中から血小板を多く含む成分(PRP=多血小板血漿)を抽出して膝に注射します。血小板には「成長因子」が豊富に含まれており、それが炎症を抑え、軟骨や組織の修復を促すため情報伝達を行います。

注射にかかる時間は数分で、日帰りで受けられる点も大きなメリットです。加えて、自己血液を利用するためアレルギーや拒絶反応のリスクもほとんどありません。

ただし、PRP療法には限界もあります。

効果は一時的なもので、半年〜1年ほどで再治療が必要になることもあります。また、変形が進んでいる重度の膝関節症には、十分な効果が得られない場合もあります。擦り減った軟骨を再生させる力は乏しい。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用成分 | 自己血液から抽出した多血小板血漿(PRP) |

| 主な作用 | 成長因子による炎症抑制・組織修復 |

| 治療の流れ | 採血→分離→注射(30〜60分程度) |

| 費用目安 | 1回あたり数万円~(自由診療)クリニック等により様々 |

| 効果持続期間 | 約6〜12ヶ月 |

| 副作用の例 | 注射部位の腫れ、痛み、皮下出血など |

-

POINT -PRP療法の特徴まとめ

- ●低侵襲・日帰りで受けられる治療法

- ●炎症を抑え、軽度の関節症に効果を発揮

- ●重症例には効果が限られるため適応判断が必要

- ●効果持続には個人差があり、継続治療を検討する場合もある

APS療法とは?再生医療 膝の最新治療

APS療法(自己タンパク質溶液療法)は、再生医療の中でも関節治療に特化した最先端の注射療法です。PRP療法よりもさらに一歩進んだ内容で、関節の痛みや炎症に対して高い効果が期待されています。

この治療では、患者自身の血液から抽出した成分を遠心分離し、抗炎症性サイトカインや軟骨を修復する可能性を持った成長因子を高濃度で抽出します。PRPでは抑えきれなかった慢性的な炎症や進行した膝関節症に対しても、症状の改善が期待できる点が特徴です。

さらに、APSは一度の注射で効果が長期間持続する可能性があることも魅力の一つです。これにより、通院回数を減らせるだけでなく、QOLの向上にもつながります。

自己タンパク質溶液 (Autologous Protein Solution)

| 比較項目 | PRP療法 | APS療法 |

|---|---|---|

| 成分構成 | 成長因子+一部の細胞成分 | 成長因子+抗炎症性タンパク質 |

| 効果持続期間 | 約6〜12ヶ月 | 最大24ヶ月の報告もあり |

| 適応範囲 | 軽度の膝痛・炎症 | 中〜重度の変形性膝関節症に対応 |

| 投与方法 | 関節内注射 | 関節内注射 |

-

POINT -APS療法の要点

- ●PRPの上位互換として開発された先進的な治療法

- ●1回の注射で長期的な効果が期待される

- ●中等度の膝関節症に有効で、痛みの軽減に効果的

- ●自由診療のため費用は高めだが通院回数は少なくて済む

PRP(PFC)-FD療法と再生医療 膝治療の進化

PRP(PFC)-FD療法は、再生医療の中でも進化型の治療法として注目されています。PRP療法をベースにして、より高濃度の成長因子を抽出・精製し、フリーズドライ(FD)加工したものを使用します。

この治療法の最大の特徴は、「成分の安定性」と「副反応の少なさ」です。血小板を含む細胞成分を取り除いたうえで、成長因子のみを濃縮しているため、注射後の痛みや腫れなどの副反応が抑えられる傾向があります。また、製剤は専用の再生医療センターで製造されるため、品質も一定です。

ただし、採血から治療まで1ヶ月ほどかかるという時間的なデメリットがあります。また、血液感染症の有無によっては、適応外となることもあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用成分 | PRP由来成長因子(細胞成分なし) |

| 特徴 | 凍結乾燥により成分が安定、副反応が少ない |

| 治療までの期間 | 採血から投与まで3〜4週間 |

| 適応外となる場合 | B型/C型肝炎・HIV・梅毒などの感染症がある場合 |

| 効果の期待される範囲 | 軽度〜中度の変形性膝関節症、スポーツ障害など |

- POINT -PFC-FD療法のポイント

- ●高濃度の成長因子のみ使用するため反応が穏やか

- ●注射後の腫れ・痛みが少ないのが特徴

- ●品質の安定性が高く、保存・管理がしやすい

- ●即日治療は不可。予約・準備が必要

幹細胞治療による再生医療 膝の修復プロセス

幹細胞治療は、膝の再生医療の中でも「軟骨を修復できる可能性」がある数少ない治療法として注目されています。他の治療が炎症や痛みを一時的に抑えるのに対し、幹細胞治療は根本的な組織再生を目指すアプローチです。

この治療では、患者さんの腹部などから脂肪組織を採取し、そこから間葉系幹細胞を抽出・培養したうえで、膝関節内に注入します。幹細胞は損傷部位で炎症を抑制しながら、軟骨や半月板などの組織再生を促します。

なお、培養には約6〜8週間を要し、治療当日までにスケジュール調整が必要です。また、細胞を個人別にオーダーメイドで培養する必要があるため、費用は高額(自由診療)となりますが、症状の進行を抑えられる可能性がある点では、非常に期待の大きい治療法です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用細胞 | 脂肪由来間葉系幹細胞(ASC) |

| 治療の流れ | 脂肪採取 → 培養(1〜2ヶ月)→注射 |

| 主な作用 | 軟骨再生、炎症抑制、関節機能改善 |

| 向いているケース | 中度〜重度の変形性膝関節症 |

| 注意点 | 治療費が高額/結果が出るまでに時間がかかる |

-

POINT -幹細胞治療のまとめ

- ●組織の再生を直接目指す根本的アプローチ

- ●炎症を抑えるだけでなく軟骨再生も期待される

- ●培養期間が必要なため即日治療は不可

- ●体に対する負担が少なく、手術を避けたい方に選ばれている

自家培養軟骨移植術と再生医療 膝への応用

自家培養軟骨移植術は、膝の再生医療の中でも外科的(手術)アプローチで行う再生治療として位置づけられています。特に、外傷や変性により膝の軟骨が広範囲に損傷している場合に適応されることがあります。

この治療では、患者自身の健康な軟骨組織を少量採取し、それを体外で2〜3週間かけて培養してシート状にします。その後、この培養軟骨を損傷部位に移植し、縫い付けることで修復を目指します。軟骨は自然治癒しにくい組織であり、このように自家組織を用いた再生治療は、失われた軟骨の回復に対する現実的な選択肢となり得ます。

ただし、「術前と術後にはそれぞれ手術が必要」なため、身体への負担が軽いとは言えません。また、手術時間はおおむね2時間程度、術後には入院とリハビリが必要になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用材料 | 自家培養した軟骨細胞(シート状) |

| 適応疾患 | 外傷性軟骨欠損、離断性骨軟骨炎など |

| 治療の流れ | 関節鏡手術で軟骨採取 → 培養 → 再手術で移植 |

| メリット | 自身の軟骨を用いるため拒絶反応なし、長期的な修復が期待される |

| 注意点・デメリット | 手術が2回必要、入院・リハビリあり、高額な自由診療 |

-

POINT -自家培養軟骨移植術まとめ

- ●広範囲な軟骨欠損に対応できる治療法

- ●2回の手術と入院が必要なため身体的負担は大きい

- ●再生医療の中でも高い専門性が求められる

- ●長期的な関節機能改善を目指す治療として注目されている

膝の再生医療におけるメリットと注意点

膝の再生医療にはさまざまな利点があり、多くの患者さんにとって魅力的な選択肢となっています。とくに、「手術を回避したい」「入院は避けたい」「副作用の少ない治療を選びたい」という方に適しているのが特徴です。

最大のメリットは、自己細胞を使用することで安全性が高く、副作用が少ないことです。人工物を使う治療と異なり、免疫反応やアレルギーのリスクが大きく低減されます。さらに、注射による治療が中心であるため、日帰り治療が可能で、社会生活への影響が少なくて済みます。(除く:自家培養軟骨移植術)

また、進行度に応じた柔軟な治療の選択肢がある点も魅力です。PRPやAPSは初期〜中等度、幹細胞治療や培養軟骨移植は中〜重度と、段階的な対応が可能です。

一方で、注意しなければならないのは、再生医療がすべての患者に確実な効果を保証するものではないという点です。治療効果には個人差があり、場合によっては複数回の治療や他の治療との併用が必要になることもあります。

加えて、自由診療であるため費用が高額になりやすく、事前の説明と納得が不可欠です。感染症や合併症の有無によっては適応外となるケースもあります。

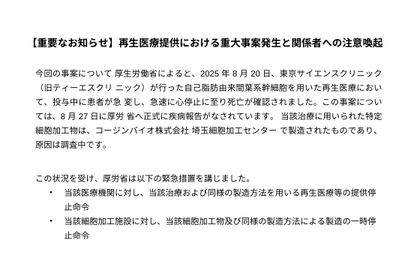

最も注意しておきたいのは、再生医療といわれると、すべての医療機関が同じものを提供していると錯覚しがちですが、実際は、PRPは濃縮方法、幹細胞治療医に至っては細胞培養の方法が大きく異なっています。

凍結保護剤の使用や抗生剤、酵素、代替血液など、同じ幹細胞治療という名称でありながら、まったく違った方法で培養を行っています。また、異物が混入しないよう厳格な培養体制が取られているかも大切です。

ここが非常に重要で、一般の患者さんには分からない部分かもしれません。もしも、不安や不明点があればお気軽にお問合せください。中立な立場から、無料でご相談させていただきます。

幹細胞治療のメリット・注意点を整理します。

| メリット | 注意点・デメリット |

|---|---|

| 自己細胞を使うため副作用が少ない | 効果には個人差があり、必ず改善するとは限らない

培養方法は、医療機関によって違い、その見極めが難しい |

| 入院不要・日帰りで治療ができる | 自由診療のため費用が高額 |

| 重度になる前に治療介入できる | 感染症や重度の持病がある場合は適応外となる可能性がある |

| 社会復帰が早く、生活への影響が少ない | 再治療や継続的なリハビリが必要なこともある |

-

POINT -再生医療のメリットと注意点

- ●手術不要・副作用が少ない治療として注目されている

- ●症状に応じて段階的に治療法を選べる柔軟性がある

- ●自由診療であるため費用面の検討が必要

- ●効果の持続性や反応には個人差があり、過度な期待は禁物

再生医療 膝への効果は?実感できるまでの期間と持続性

膝の再生医療を検討する多くの方が気にされるのは、「どのくらいで効果が出るのか」「その効果はどれくらい続くのか」という点です。

実際の治療では、治療後すぐに変化を感じる方もいれば、時間をかけて徐々に改善していく方もいます。症状や治療法によって個人差があるため、一概には言えませんが、一般的な傾向はあります。

例えばPRP療法では、注射後1週間ほどで炎症の軽減や痛みの緩和を感じ始めるケースが多く、効果は半年から1年ほど続くとされています。一方、APS療法では1回の治療で2年近く効果が持続するケースも報告されています。

さらに幹細胞治療の場合、効果が出るまでには6〜8週間かかることがあり、これは幹細胞を体外で培養し、関節内に注入した後、組織の修復が始まるまでに時間を要するためです。ただし、うまくいけば軟骨の再生や可動域の改善といった中長期的な変化が期待できます。

以下に各治療法ごとの効果の目安をまとめます。

| 治療法 | 効果が現れるまでの期間 | 効果の持続期間の目安 |

|---|---|---|

| PRP療法 | 約1週間〜2週間 | 6〜12ヶ月 |

| APS療法 | 数日〜1週間 | 最大24ヶ月 |

| 幹細胞治療 | 6〜8週間 | 12ヶ月以上の報告も |

-

POINT -効果と期間に関するまとめ

- ●効果の現れ方には個人差がある

- ●PRPやAPSは短期間での反応が見込める

- ●幹細胞治療は効果までに時間がかかるが、持続性が高い可能性もある

- ●継続的な経過観察とリハビリも重要

再生医療 膝における副作用や安全性は?

膝の再生医療は、「切らずに治せる」という点が魅力的ですが、安全性についても正しく理解しておくことが大切です。

再生医療では、患者自身の血液や脂肪から採取した細胞成分を用いるため、理論上アレルギー反応や拒絶反応はほとんど起こりません。そのため、薬物治療や人工関節のような他者由来の成分による副作用のリスクは極めて低いと考えられています。

ただし、注射後に生じる一時的な反応はあります。例えば、PRPやAPSの注射では、赤み・腫れ・痛み・灼熱感・皮下出血などが数日から1週間ほど続くことがあります。これは、体内で回復反応が起こっている証拠でもありますが、症状が強い場合は医師に相談が必要です。

一方、幹細胞治療の場合は、採取部位の小さな切開が必要であり、そこからの感染や出血リスクもゼロではありません。加えて、PRP-FDのように凍結乾燥した製剤を使う場合、血液感染症(B型肝炎・C型肝炎・エイズなど)の既往がある方は治療が受けられないケースもあります。

以下に主な副作用や注意点を整理します。

| 治療法 | 主な副作用・リスク | 備考 |

|---|---|---|

| PRP/APS療法 | 注射部位の腫れ、赤み、痛み、皮下出血 | 通常は数日で改善 |

| 幹細胞治療 | 感染、出血、注射部位の痛み | 採取時の切開が必要 |

| PFC-FD療法 | 同上+感染症がある場合は不適応 | 専用施設で製造、治療まで時間が必要 |

-

POINT -副作用と安全性について

- ●再生医療は自己細胞を使用するため安全性が高い

- ●注射後の一時的な腫れや痛みはよくある反応

- ●治療前に感染症や持病の有無をチェックすることが大切

- ●不安な点があれば必ず医師へ相談

膝の再生医療と人工関節手術の違い

膝の痛みが強くなってくると、選択肢として「再生医療」か「人工関節手術」か、どちらに進むべきか悩まれる方も多いでしょう。両者のアプローチは大きく異なり、それぞれにメリットと注意点があります。

まず、再生医療は自己細胞を使って関節の炎症や軟骨損傷を改善しようとする「修復・再生型」の治療です。これに対して、人工関節手術は、すでに摩耗・変形した関節部分を金属などの人工物に置き換える「置換型」の外科手術です。

再生医療は手術や入院が不要で、日帰りで治療を受けられるのが特徴です。体への負担が少ないため、高齢の方や仕事を休めない方にも適しています。ただし、効果には個人差があり、変形が進行している場合には十分な効果が得られないこともあります。

一方、人工関節手術は痛みの改善効果が高く、進行した関節の変形にも対応できます。しかし、手術には入院とリハビリが必要で、合併症のリスクや、再手術が必要になるケースもゼロではありません。

以下に、両者の違いをわかりやすく整理します。

| 比較項目 | 再生医療 | 人工関節手術 |

|---|---|---|

| 治療のアプローチ | 自己組織の修復・再生 | 関節の人工物への置換 |

| 身体への負担 | 少ない(注射・日帰り) | 大きい(全身麻酔・入院・リハビリ) |

| 効果の即効性 | 徐々に実感 | 手術直後から強い効果を実感 |

| 長期的な効果 | 個人差あり(定期的な治療もあり得る) | 長期間効果持続。ただし摩耗もある |

| 適応範囲 | 軽度~中等度の変形性膝関節症 | 中等度~重度の変形に適応 |

-

POINT -治療選択の比較まとめ

- ●再生医療は体に優しく、軽~中程度の症状に適している

- ●人工関節は進行した変形や激しい痛みに有効

- ●それぞれに長所とリスクがあり、主治医との相談が不可欠

- ●将来的に人工関節を選ぶ前段階として再生医療を検討する人も多い

再生医療 膝治療を受けられないケースとは?

膝の再生医療は、幅広い年齢層に対応できる安全性の高い治療ですが、すべての人が受けられるわけではありません。特定の感染症や重篤な持病を持つ方、または一部の血液異常がある方は適応外となる場合があります。

とくに注意すべきなのは、採血をベースにした治療(PRP療法・APS療法・PFC-FD療法)です。これらは血液を採取・加工して治療成分を作るため、血液感染症(B型・C型肝炎、HIV、梅毒など)の既往がある方は、安全性の観点から治療を受けることができません。

また、幹細胞治療に関しても、悪性腫瘍の既往、重度の糖尿病、血液の凝固障害がある方などは、治療によって体内のバランスが乱れるリスクがあるため、適応を慎重に判断する必要があります。

以下に、主な「適応外」例を表で整理します。

| 治療の種類 | 適応外となる主なケース |

|---|---|

| PRP/APS/PFC-FD療法 | B型・C型肝炎、HIV、梅毒、血液の感染症など |

| 幹細胞治療 | 悪性腫瘍、血液疾患、重度の糖尿病、自己免疫疾患など |

| 全治療共通 | 妊娠中・授乳中、コントロールされていない高血圧や心疾患など |

-

POINT -適応外となるケースまとめ

- ●感染症(特に血液を介するもの)は基本的に適応外

- ●悪性腫瘍や血液異常がある場合は慎重な判断が必要

- ●治療前の問診・血液検査で適応かどうかを確認することが重要

- ●治療の可否は医師による総合的判断に基づく

再生医療 膝の費用相場と保険適用の現状

再生医療は自由診療であるため、費用が高額になりやすいという点が大きなハードルになります。公的保険(健康保険)が適用されないため、全額自己負担となります。

治療法によって費用は大きく異なります。例えば、PRP療法であれば1回あたり5〜10万円程度が一般的です。APS療法やPFC-FD療法になると、1回20〜40万円ほどに上がります。さらに、幹細胞治療では数十万〜100万円を超えるケースも珍しくありません。

保険適用については、現時点(2025年)ではPRP療法をはじめとした膝の再生医療は保険適用外です。今後の研究成果や厚生労働省による評価によっては、将来的に適用される可能性もゼロではありませんが、現状では未定です。

| 治療法 | 費用目安(1回あたり) | 保険適用状況 |

|---|---|---|

| PRP療法 | 約5〜10万円 | 適用外 |

| APS療法 | 約20〜40万円 | 適用外 |

| PFC-FD療法 | 約25〜40万円 | 適用外 |

| 幹細胞治療 | 約50〜150万円 | 適用外 |

| 自家培養軟骨移植術 | 150万円以上 | 適用外 |

-

POINT -費用と保険の現状

- ●すべての膝再生医療は自由診療で保険適用外

- ●治療法によって費用に大きな差がある

- ●将来的な保険適用の見込みは現時点では未定

- ●費用に見合う効果が得られるか、医師との相談が必要

膝の再生医療を成功させるためのリハビリの重要性

再生医療は自由診療であるため、費用が高額になりやすいという点が大きなハードルになります。公的保険(健康保険)が適用されないため、全額自己負担となります。

治療法によって費用は大きく異なります。例えば、PRP療法であれば1回あたり5〜10万円程度が一般的です。APS療法やPFC-FD療法になると、1回20〜40万円ほどに上がります。さらに、幹細胞治療では数十万〜100万円を超えるケースも珍しくありません。

保険適用については、現時点(2025年)ではPRP療法をはじめとした膝の再生医療は保険適用外です。今後の研究成果や厚生労働省による評価によっては、将来的に適用される可能性もありますが、現状では未定です。

| リハビリ法 | 内容 | 推奨理由 |

|---|---|---|

| 太もも前面の筋トレ | 大腿四頭筋を鍛えるスクワット、レッグレイズなど | 膝の安定性を高め、痛みを軽減 |

| 自転車運動 | エアロバイクなど負荷の低い有酸素運動 | 関節に優しく、筋持久力を高める |

| 水中ウォーキング | プールでの歩行 | 関節への衝撃が少なく安全 |

| ストレッチ | 股関節・膝周辺の柔軟性を高める | 筋緊張の緩和と可動域の維持 |

-

POINT -リハビリの重要性まとめ

- ●治療の効果を定着させるには筋力強化と運動習慣が必要

- ●関節に負担をかけない運動を選ぶのがポイント

- ●過度な運動や自己判断でのトレーニングは逆効果になることもある

- ●医師や理学療法士と連携したリハビリが効果を高める

まとめ|再生医療による膝治療は、新しい選択肢のひとつです

膝の痛みや変形性膝関節症に悩む方にとって、再生医療は「切らずに治療できる」新しい選択肢として、確かな可能性を示しています。

PRP療法・APS療法・幹細胞治療・自家培養軟骨移植術など、再生医療にはさまざまな方法があり、それぞれ効果の持続期間や費用、リスクの程度が異なります。症状の進行度や体の状態に応じて、最適な治療法を選ぶことが大切です。

一方で、すべての人に同じような効果が出るわけではなく、治療には個人差があること、自由診療のため高額になりやすいこと、適応外となるケースがあることにも注意が必要です。

治療を成功させるためには、信頼できる医療機関で十分なカウンセリングを受け、治療後のリハビリも含めた総合的なサポート体制を整えることが重要です。

膝の再生医療でこのページにたどり着いたあなたが、治療への理解を深め、手術以外の方法を前向きに検討するきっかけになれば幸いです。

不安なことや疑問がある方は、遠慮することなく当相談室をご利用ください。中立の立場で無料でご相談を承ります。あなたの「もう一度、自由に歩きたい」という気持ちに寄り添う治療法が、きっと見つかります。

監修:一般社団法人 再生医療安全推進機構

再生医療相談室

よくある質問(Q&A)|再生医療 膝Q1. 再生医療による膝治療はどんな人が対象ですか?A1. 変形性膝関節症や半月板損傷などで、保存療法や薬で十分な効果が出なかった方が対象です。人工関節手術の前段階として検討されることもあります。 Q2. 膝への再生医療にはどんな種類がありますか?A2. 主にPRP療法、PFC-FD療法、APS療法、幹細胞治療、自家培養軟骨移植術などがあります。目的や進行度により選択肢が異なります。 Q3. 再生医療は本当に効果があるのですか?A3. 症状の程度や治療法によって異なりますが、関節の炎症を抑える、痛みを軽減する、軟骨の修復を助けるなどの効果が報告されています。ただし効果には個人差があります。 Q4. 副作用やリスクはありますか?A4. 多くの再生医療は自己由来の成分を使用するため、副作用のリスクは比較的低いですが、注射後の腫れや違和感、一時的な痛みが出ることがあります。稀に感染症などのリスクもあるため、医師との十分な相談が必要です。 Q5. 再生医療は保険適用されますか?A5. 現時点では、ほとんどの膝への再生医療は自由診療であり、公的保険の適用外です。ただし、一部の治療法(例:自家培養軟骨移植術)では保険適用となるケースもあります。 Q6. 治療後にリハビリは必要ですか?A6. はい、再生医療の効果を最大限に引き出すには、治療後の適切なリハビリが重要です。関節の機能回復や再発防止のために、段階的な運動療法が推奨されます。 Q7. 膝の再生医療と人工関節手術はどう違うの?A7. 再生医療は自分の細胞や血液成分を使って自然治癒力を引き出す治療法で、関節を残すことができます。一方、人工関節手術は関節を人工物に置き換える外科手術です。侵襲の度合いや回復期間も異なります。 |

一般社団法人 再生医療安全推進機構は、患者・企業・医療従事者の相談窓口として設立されました。再生医療に関する悩みやトラブルに中立的な立場から対応し、安全で健全な医療の発展を支援するためのポータルサイト「再生医療相談室」を運営しています。