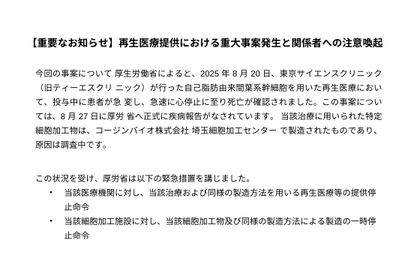

再生医療という言葉には、大きな希望と期待が込められています。

しかし一方で、その希望が過剰になったとき、医療としての安全性が置き去りにされることもあります。

特に最近、「幹細胞を何億個も投与する」などといった表現が広告や宣伝で見かけられるようになりました。

1億、3億、10億──まるで数が多ければ多いほど効果があるかのように語られているのです。

私はこの風潮に強い危機感を持っています。

本記事では、私たちが再生医療の臨床現場で積み重ねてきた経験から、幹細胞治療における「投与する細胞の量」が体にどう影響するのか、安全性の観点からお伝えしたいと思います。

現場の実感:安全な投与量とは

日本国内のほとんどの臨床現場では、幹細胞(特に間葉系幹細胞:MSC)を投与する際、1回あたりの細胞数は最大でも2億個にとどめています。

この上限は、数多くの症例を重ねる中で「それ以上の量を投与すると、体に過剰な反応が出る可能性がある」と判断した結果です。

当相談室にも3億以上の細胞を投与する医療機関での副作用の相談が実際に来ております。投与する細胞数が多ければ多いほどよいという単純な発想は、極めて危険であると私たちは考えています。

なぜ2億個が上限なのか?

臨床的に安全だと感じている投与量は、体重や体質によっても変動します。

ただし、2億個を超えると以下のリスクが相対的に高まることが分かっています。

- 発熱などの免疫活性化反応

- 血液凝固系への影響(CD142の関与が示唆される)

- 血栓症のリスク(D-ダイマーやTATの一過性上昇)

- tPAの低下による血流の滞り

幹細胞は体の中で免疫を調整したり、組織修復を助ける働きがありますが、その反面

大量に投与すれば、上記のような反応が出てしまう可能性が高まります。

大量投与を謳う施設の落とし穴

一部の再生医療施設では「20億個の幹細胞を投与」「1回で10億個以上」などと謳っている例があります。

しかし、そうした施設で使用されている細胞が本当に臨床グレードであるか、適切に培養・品質管理されているか、そして投与後の副反応について責任をもって対応しているかというと、疑問が残ります。

細胞数の多さは、治療の質を保証するものではありません。

むしろ、安全性を軽視している兆候とすら受け取られかねません。

「正しい治療」のために必要な視点

再生医療は可能性に満ちた医療です。

しかしその可能性を現実に変えるには、「誠実な医療」であることが大前提です。

患者様にとって重要なのは、

- 細胞そのものの品質はどうなのか(継代数/処理方法)

- 自分にとって適した量の細胞を使っているか

- 医療機関が科学的根拠と経験に基づいて判断しているか

- 副反応が出たとき、きちんと責任をもって対応してくれる体制があるか

といった視点で医療機関を見極めることです。

私たちは、幹細胞の力を信じています。

しかし、だからこそ「細胞の数を増やす」ことではなく、「安全に、適切に使う」ことを大切にしています。

再生医療が患者様の未来を支えるために

これからも誠実な医療情報を発信していきたいと思います。