第2回、第3回では、私がこの4年間再生医療業界に携わってきた中で実際に見た印象的な症例をご紹介させていただきましたが、第4回では再生医療(幹細胞治療)を受ける上で大切なポイントについてご紹介させていただきたいと思います。

幹細胞治療を検討中の方にはぜひご一読いただきたいです!!

※他にもご紹介させていただきたい症例はたくさんありますので、追ってご紹介させていただきます!

再生医療とは

まず初めに、再生医療とは何か分からない方のために簡単に説明させていただきます。

再生医療は再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下 安確法)に基づき、人の生命や健康に与えるリスクに応じて1種、2種、3種に分類されております。

(再生医療等の安全性の確保等に関する法律:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000079192.pdf)

1種に分類されるのは、これまでヒトに実施されたことが極めて少なく、既知・未知を含めてリスクが高く想定されるものです。

2012年に京都大学の山中伸弥先生がノーベル賞を受賞されたiPS細胞やヒトの受精卵から取り出したES細胞を使用した治療が該当します。

これらの治療はがん化などのリスクがあるため、広範な臨床応用は進んでおらず、実用化の目処が一部で立っているものの、現時点では実用化の見通しは不透明です。

また、他人の幹細胞や動物の幹細胞、遺伝子を用いた治療も1種の範疇となります。

2種に分類されるのは、すでにヒトに実施されたことがあり、中程度のリスクが見込まれるものです。患者様ご自身の幹細胞を使用した治療がこれに該当します。

現状多く臨床応用されている幹細胞治療は2種に分類されます。

3種に分類されるのは、もともと細胞が持っている機能を利用し、大きな操作を加えないため、大きなリスクは想定されないものです。

美容クリニックや整形外科クリニック等で見聞きするPRP治療は患者様ご自身の血液を用いた治療であり、3種に該当します。

再生医療等を提供するには、安確法に基づき厚生労働省に治療のプロセスや培養方法、治療を行う医師の詳細などを明記した提供計画書を厚生労働省(以下 厚労省)から許可を受けた特定(認定)再生医療等委員会へ提出し、その内容に関わる審査を受けて受理されなければ行えません。

以下、安確法2種に該当する幹細胞治療を受けるにあたり、大切なポイントを説明させていただきます。一部専門的な内容を含みますのでわかりづらい部分もあるかもしれませんが、予めご了承ください。

不明点等ございましたら再生医療相談室までお気軽に問い合わせください!

幹細胞治療を受ける上で大切なポイント

① 投与する幹細胞の品質

② 投与する幹細胞の数

③ リハビリの併用可否

④ 組織採取の方法

⑤ 治療回数

大きく上記6点になるかと思います。

第4回では、第①、②番の投与する幹細胞の品質及び数について説明させていただきます。

幹細胞治療を受ける上で大切なポイント①/②

多くの医療機関では、細胞加工業を生業とする企業に培養を委託します。全国には厚労省から許可を取得した数十ヵ所の細胞培養加工施設があり、各医療機関は細胞加工施設と提携して細胞培養を委託するわけですが、細胞加工施設によって細胞の培養方法は異なります。

※一部医療機関内に細胞加工施設を設置し、院内CPCとして運営している医療機関もあります。

幹細胞治療を受ける上で最も大事と言っても過言ではないポイントが投与する幹細胞の品質と数です。この品質と数に大きく影響するのが幹細胞の培養方法と出荷形態です。

幹細胞の培養方法

|初めのポイントは組織から幹細胞を取り出す際の処理方法です。

具体的な方法としては2種類あり、1つ目が酵素を用いて幹細胞を取り出す方法

2つ目が基材という不織布状にしたマイクロファイバーを用いて幹細胞を取り出す方法

の2種類となります。

1つ目の酵素を用いる方法では製造コストは抑えられますが、組織に負荷がかかるためその後の幹細胞に影響を及ぼします。

2つ目の基材を用いる方法では、資材コストはかかりますが組織への負荷を最小限に抑え、幹細胞の品質を高めることが可能です。また細胞培養に必要な組織量も少なく済むため低侵襲な施術で治療が可能です。

|次のポイントは幹細胞の出荷方法です。

幹細胞の出荷方法についても2種類あり、

1つ目が培養後に幹細胞を凍結して各医療機関に出荷する方法(凍結出荷)

2つ目が培養開始から出荷まで一度も凍結せずに出荷する方法(非凍結出荷)

の2種類に分かれます。

凍結出荷のメリットとデメリット

メリットは、医療機関側で-80度のディープフリーザーで保存することにより、投与する日程に融通が効く点や、治療回数分の幹細胞の出荷や培養をまとめて行うことで製造コスト(人件費、資材費、設備費など)を削減できる点です。

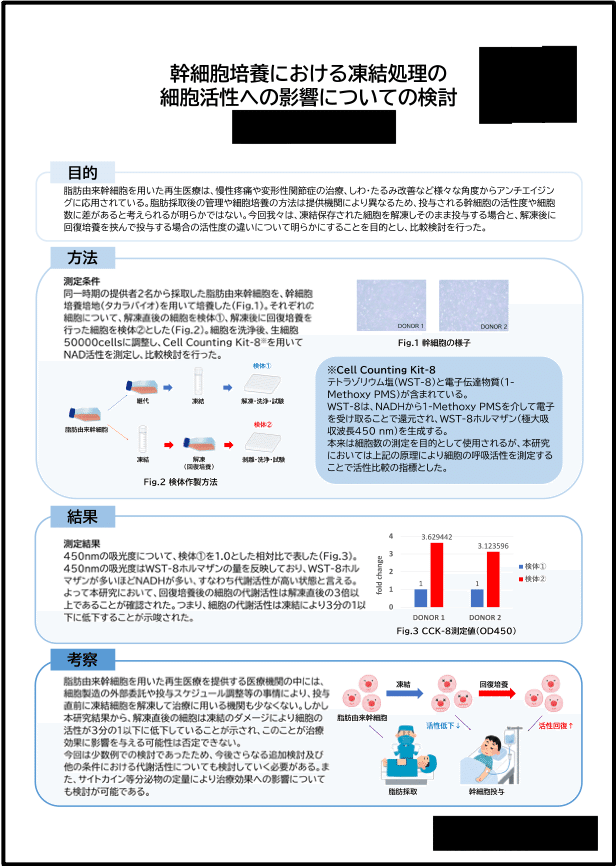

デメリットは、医療機関で患者様への投与時に、凍結細胞の解凍作業を行うことで多くの細胞が死滅してしまい、さらには細胞活性と言って幹細胞の成長因子の分泌量も減ってしまいます。解凍作業は熟練の培養士が行っても30%ほど細胞が死滅します。勿論、これによって治療効果は低下してしまうことになります。

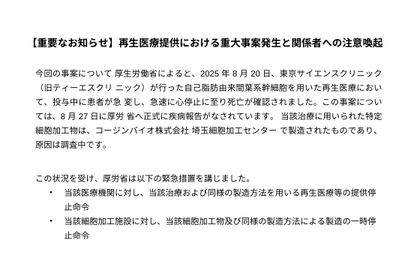

また、先日のニュースでも取り上げられましたが、ロート製薬が製造した幹細胞を使用した治療で、凍結保存剤(DMSO)が原因で患者に一時的な視力障害を引き起こす有害事象が発生しました。幹細胞を凍結出荷する際には凍結保存剤を使用しますが、この保存剤が原因で視力障害などの有害事象が発生したのです。

詳しくはこちらをご覧ください。

【https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1416865】

非凍結出荷のメリットとデメリット

メリットは、細胞の生存率が極めて高く、細胞に負荷がかかっていないため、細胞活性も高い状態のまま投与できる点です。

私が先日参加した医学会でも、凍結処理が細胞活性に与える影響について取り上げられていましたので、共有いたします。

デメリットは、細胞出荷後48時間以内に投与しなければならない点です。

レアケースではありますが、患者様のご都合や自然災害などで予定日時に投与できない場合、細胞は破棄されます。

また、幹細胞の非凍結出荷には、培養士のスキルや輸送における温度管理が非常に重要であり、これが非常に困難であるため、実現可能な細胞加工業者が少ないという問題があります。

さらに、製造コストに関しても、投与ごとに輸送や製造にかかるコストが発生するため、製造コストが高騰してしまいます。

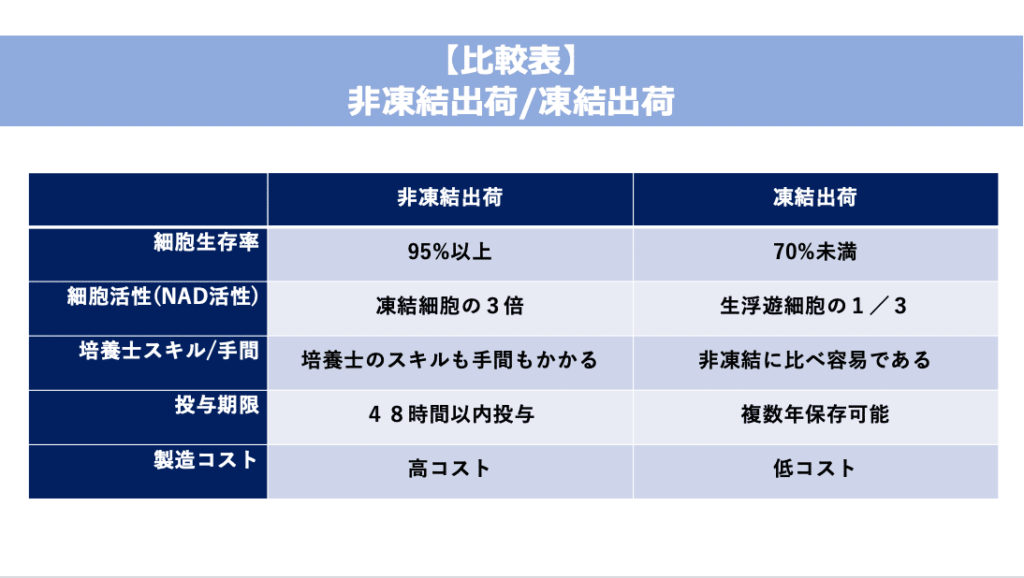

以下、凍結出荷と非凍結出荷の比較表を添付しますので、ご確認ください。

他にも、大前提として、使用する培地は動物性でないことや、培養士のスキルや経験値、細胞の培養を任せる細胞加工施設の加工実績も重要です。

当たり前ですが、細胞培養は高度な技術を要しますので、経験値の少ない培養室(培養士)では、細胞数や細胞の大きさまで選定して確りと培養を行うのは非常に困難です。

院内CPC(医療機関内の細胞培養加工施設)では加工実績がどうしても少なくなってしまうため、高品質な幹細胞の安定供給は現状の各医療機関レベルの臨床数では難しいでしょう。

まとめ

第4回では、幹細胞治療を受ける上で大切なポイントとして幹細胞の品質と数の重要性についてお話しさせていただきました。

上記を総合的に見て、再生医療相談室では以下の点を重視しています。

- 組織から幹細胞を取り出す際の処理方法は基材を用いる方法

- 使用する幹細胞の出荷方法は非凍結出荷

- 細胞加工業者は実績を重視

これらの点を医療機関の先生にしっかりと確認した上で医療機関を選定することで、幹細胞の品質と数を担保し、臨床効果を上げることができます。

次回、第5回も幹細胞治療を受ける上で大切なポイントについて説明させていただきます。他、当相談室で取り上げて欲しい内容等ございましたら、コメントいただければと思います。